第5回目は、国分寺市第六小学校を拠点にお祭りを開いてきた「かたぐるまの会」の元代表、鈴木雅大(がだい)さんです。地域の真ん中にあって子どもたちが通う学校は、今の時代に残された「はらっぱ」ではないだろうかと語る鈴木さん。子どもたちとその保護者が地域の人たちと一つ輪になって、手づくりで毎年開いてきたお祭りは、夏の縁日には1200人、春のもちつきには800人がコンスタントに集まる、今では地域恒例の行事に育っています。そんな祭りを興したこの会がどうやって生まれ、これからどこへ向かおうとしているのか、伺いました。

鈴木雅大さんのプロフィール

東京都出身。大学でフランス語を教える。2児の父。「かたぐるまの会」の発起人で、この春(2013年度)までその代表を務めていた。「北町公園をみまもる会(※1)」世話人。「国分寺であそぶKAI(※2)」にも発足から関わる。

(※1)「北町公園をみまもる会」:設計段階から市民参加で誕生した公園を“育てて”いくことを通して自分たち(地域みずから)も“育つ”ことを願って生まれた会。周年祭『春のきたまち』の主催者。

(※2)「国分寺であそぶKAI」:市の北側にも「もうひとつ“プレイ・ステーション(冒険遊び場の拠点)を”の署名活動から始まった、子どもたちの外遊びを推進する運動体。『ワイルドにあそぼう!』主催者。

|

だれでも、やりたいからやる、そこからしか始まらない

―かたぐるまの会は、いつ・どうやって生まれたのですか。

鈴木さん(以下、敬称略) 2001年、今の学校の週完全5日制が始まった年の秋のことです。(六小の)PTA会長さんから「お父さんたちで何かできないか」と持ちかけられ、ではひとつやってみましょうかと呼び集めた最初は10人のさむらいの「作戦会議」からこの会は始まりました。核となったのはこの年僕がキャンプ長を務めたしんまち学童のサマーキャンプでした。10人中7人までがその仲間だったというだけではありません。発想から組織の作り方にいたるまで、すべての母胎はこの学童のキャンプにあったのではないかと思っています。

鈴木さん(以下、敬称略) 2001年、今の学校の週完全5日制が始まった年の秋のことです。(六小の)PTA会長さんから「お父さんたちで何かできないか」と持ちかけられ、ではひとつやってみましょうかと呼び集めた最初は10人のさむらいの「作戦会議」からこの会は始まりました。核となったのはこの年僕がキャンプ長を務めたしんまち学童のサマーキャンプでした。10人中7人までがその仲間だったというだけではありません。発想から組織の作り方にいたるまで、すべての母胎はこの学童のキャンプにあったのではないかと思っています。

― 学童というのは学童保育所のことですね。

鈴木 そうです。学童にもPTAと同じ父母の会というのがあって、サマーキャンプも形のうえではその行事のひとつなのですが、これだけは年度ごとに役員が切り替わるPTAとはちがい、毎年その年のキャンプで次のキャンプ長を決めて、翌年はその新キャンプ長が仕切ってまた次に託す、というふうにして続けられてきました。ご存じかどうか、今ではもう学童保育はあって当然の制度のように思われているけれど、最初は働く親たちが場所も指導員も自分たちで確保するところから始まったのです。手づくりのこのキャンプには今でもそんな草創期の息吹が残っている気がします。年度輪切りではなく縦に人がつながって続いてきたから、OB・OGになっても来てくれるひと(親子)がたくさんいるし、それこそ草創の頃からの古い指導員の先生が遊びに来てくださることもあったのです。

―「作戦会議」に戻って、最初の会の活動について教えてください。

2001年12月に開催された最初のイベントのプログラム(左) と、それから12年後、2013年の『なつまつり』のポスター

鈴木 はい。僕たちがそこでまず確認したのは、僕たちは“子どもたちのために”やるのではなく、“僕たち自身が”(僕たち自身も)やりたいと思うことをやろう、ということでした。なにかを「ためにしている」大人と、自分でもそれが「したくてしている」大人との違いが、子どもたちには匂いでわかります。そこで(PTAだよりを通して)子どもたちに、《ぼくたちはきみたちといっしょに、こんなことがしてみたい・こんなこともできるのではないかとおもいます──きみたちはなにがしたい?どんなことができたらとおもう?》とボールを投げ、返ってきたボールをもとにプログラムを組んで、2001年12月、最初のイベント『いっしょにあそぼう!かたぐるまの会』の開催にこぎつけたのでした。

「かたぐるまの会」という名前は、名乗りとして、と同時にこうした発想から生まれた遊びの集いそのものの名として、メッセージをこめてこのとき僕たちが自身に与えたものです(《この会は、あそぶこころにかけてはきみたちにまけない、六小のおとうさんたちが、きみたちといっしょになってあそびたくて、かたをくんでつくりました》)。

この催しは、いきなりジャンボしゃぼん玉も、紙ヒコーキも、すもうや大なわとびまでやろうという、てんこもりのメニューでしたが、中心のテーマにすえたのは「火」でした:1)火おこしに挑戦し、2)校庭でたき火をやり(これも挑戦です)、3)その火で食べられるものも自分で作ってみよう、と呼びかけたのです。3)は、ねじりん棒(原始パン)をやりました。粉を生地からこねて「へび」にし、それを巻きつけて焼く竹の棒も自分で作ろう……と。

当時はダイオキシン騒ぎで野焼き一般が法律で禁止されるようになり、たき火ひとつ簡単にはできなくなってまだ間もなかった頃でした。その意味でも(CANではなくMAYという意味でも)「火」は、挑戦だったのです。

可笑しかったのは、このたき火で、すっぽりタオルを被り鼻の頭まで真っ黒にして、ひとり黙々と火の番をしてくださった方がいたことです。あまりの様変わりで気がついた参加者はほとんどいなかったようですが、なんとそれがこのときの六小の校長先生その人でした。先生はまさに黒衣に徹して、陰ながらエールを送ってくださったのでしょう。

―最初期のメンバーには、図工専科の先生もいらしたとか。

『なつまつり』で行進する六小ねぶた(写真は2011年) 子どもたちと一緒に1ヶ月かけて「遊びの学校」で作る

鈴木 ええ、金子光雄先生は、文字どおり同志として10人のさむらいの一人になってくださいました。その前の年に開催された「先生と話そう会」で僕と先生は、「学校でなにか一緒にやれるといいね」と話をしていたのです。設備や道具も含めて学校内部に精通されていた先生が仲間に加わってくださったことは大きな力になりました。道具もそろい、校庭にすぐ出て行くこともできる図工室は僕たちにとってまさに理想の作戦基地でした。のちに実現した「遊びの学校」※の原案を描かれたのも、金子先生です。

※遊びの学校については後述

―最初のイベントは参加者は何人くらいだったのですか?

鈴木 親子合わせて約180名でした。今からみればずいぶん小さなパーティでしたが、考えてもみてください、たった10人の悪童たちが仕掛けた「校庭で思いっきり遊んでみよう!」という呼びかけに、これだけの数の(今の、そして今は昔の)子どもたちが応えて遊び仲間になってくれたのです。こんなにうまくいくと思わなかったというと嘘になるけど(だってそのために作戦を練ったのだから)大成功だと僕たちは思いました。「思った」というより「体で感じた」といったほうが正確かもしれません。最後の後片付けを終えたあと覚えた深い充足感──虚脱感にも似た「完全燃焼」の感覚──は今でも忘れられません。なによりそれが味わいたくて僕たちはこんな会を性懲りなく続けてきたのかもしれない、と思うことさえあります。

―この成功が、翌年3月の第二弾につながった。

鈴木 はい。第二弾は、その年度のPTAの予算ではもうできないことがわかっていたところへ思いがけず市からお誘いがあって、教育委員会の『地域で遊ぶ』という企画に乗って実現した催しでした。形の上では「協力」ですが、実質はイベント名も『竹であそぼう!かたぐるまの会』を名乗らせてもらい、ひさしを借りて何とやら、竹ポックリ・竹馬から、竹の楽器、バウムクーヘンまで、存分に遊ばせていただきました。参加者はこのときも約180名でした。

…そうか。“三段跳び”だったんだ。12月の最初のイベントが“ホップ”、3月のこの『竹』が“ステップ”、そして7月に“ジャンプ”。こうして振り返ると、今に続く『なつまつり』はこの三段跳びから始まったことにいま僕も気がつきました。この弾みがあったから今がある。いまなお季節が来ると、もっと遠くまで跳びたいと体が疼いてしまう僕たちがある……。

―なるほど。2002年度は「ジャンプの年」だったのですね。夏休みに入ってすぐの『なつまつり』も、年明け新年の『春よこい』もこの年に花開いた……。

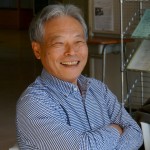

鈴木 そうですね。かたぐるまの会はこの年に正式に六小のPTAの一実行委員会となって、ここから年単位の活動が始まりました。幸運というものがあるとすれば、この年に僕たちが二人の女性に巡りあえたこともそうだったのかもしれません。一人は新任の校長先生、秋本光代さん。もう一人は新しいPTA会長さんでした。

『なつまつり』で挨拶する鈴木さん(中央)

『なつまつり』は、「盆踊り…できないかな?」というこの沖縄出身の会長さんからいただいたアイデアを僕たちがゼロから組み直して出した回答です。かたぐるまの会は、「オヤジの会」というより今の時代の「青年団」ではないか。そう僕が考え始めたのもこのときからでした。《地域は創りだすもの》:会の当時のHPに僕が掲げたこのコピー文にも、その思いがこめられています。

梅雨明けとぴったり重なった7月20日の『なつまつり』は、64人が参加した前座のベイブレード大会から、400人超が入場した最後の「夜の学校探検」まで、通してじつに900人。大成功を収めました。一番人気となったこの「探検」は夜の校舎を使った肝だめしですが、その相談に校長室を訪れたときのことです。僕が「ワン・フロアーでいいからお借りできませんか」と伺いを立てると、なんと秋本先生のほうから「どうして?三階とも全部使ったらいいじゃないの。そのほうが楽しいでしょう?」と即答で逆提案されてしまいました。ちょっとすごいでしょう。

―たしかに。さっきの「火」でも少し前の「ナイフ」でも、それが問題になると、「何かあっては大変だから」という理由でそれそのものの使用を禁止してしまう風潮が最近は強くなってきていることを考えると、学校のトップである校長先生がそんな姿勢をとってくださるのは、なかなかできないことですね。

鈴木 ええ。あとで知ったのですが、秋本先生は常日頃から「長たる者の役割は、“何かあったらその責任は私がとるから”と現場の人たちを励ましてなにかができるようにすることだ」と心得ておられました。だから即答されたのです。

もうひとつ例を挙げましょう。僕たちはこのお祭りを、これに参加する人たち全員が(子どもたちも保護者や地域の人たちも)「遊び仲間」になる──自分たちでつくり・自分たちでそれを楽しむ(「お客さん」になってしまう人のいない)──催しにしたいと最初から考えていたので、子どもたち自身が主役になれる「こどもリサイクル・マーケット」をメニューの一つに加えました。でもじつはこれは、PTA本部の人たちも一緒に開いた「なつまつり委員会」の内部、僕たちの中でも賛否両論真っ二つに割れて、最後は僕の責任で決断を下したのです。

その模様を先生に校庭を一緒に歩きながらお聞かせして(先生はウンウンとうなずくだけで何もおっしゃいませんでした)それからまもなくのことです。PTAの保護者たちに向けた『六小だより』に先生が寄せられた一文を目にして僕は思わず唸ってしまいました。なんて粋な計らいをなさるのでしょう。あんまり素晴らしい文章なので、一人で読むのがもったいなくて、先生の了解を得て僕はこれを会の当時のHPに上げました。みなさんもどうぞ読んでください。先生も転載を許してくだいました。

遊ぶ心×礼を尽くす

―「かたぐるまの会」は、2014年の12月でもう14年目になりますね。ここまで続けて来られた秘密(秘訣)は、いったいどこにあったのでしょう?

鈴木 うーん。ひとことでいえば「発意」かな。なにかがやりたいっていう思い。このたいがなければ何も生まれない。でも、いちばん微妙なのはそこかもしれませんね。僕たちはみんな、やりたくて始めたことが、いつのまにかやらねばならないお仕事や重荷に変わってしまうこともあれば、反対にやらねばならなくて始めたことが、どこかで喜びのたねに変わって、こちらからそれがやりたくなっている自分に気がつくこともあるように、ひとすじなわでは潮目の読めない情動の波に乗って舟を漕いでいるところがあります。

「ボランティア」という、もとは強い“自発的な意欲”を表す言葉が、どこかで“奉仕”のニュアンスに転じてしまったり、そうかと思えば、もとは強い“奉仕”“おつとめ”を意味した「サービス」という言葉(「ミリタリー・サービス」は軍のおつとめ、兵役のことです)が、いつか主客転倒して“ありがたい便益”を表すようになったのも、そんな波間に揉まれてのことだったでしょう。

学童のキャンプもそうでしたが、この会がこんなに長続きしてきた秘密は、何の理屈もなしにただ、自分が楽しいからやる、やりたいからやる、それだけという姿勢に徹してきたことにあったと僕は思っています。「遊ぶ心」ですね。僕たちは頑固なまでにこの自発の心からの出発にこだわった。

今でこそもうお祭りは僕たちだけのものではないのでそんなことはしなくなりましたが、5年目くらいまでは毎年年度初めに、今年もやりたいかどうか、メンバー全員の意思を確認してから始動していたほどです。毎回が初回。それがルーチンやお仕事になってしまったら、もう解散しよう、そう思っていました。いや、今でもその気持ちに変わりはありません。

―なんともいさぎよい。でもその潔さこそが、この会がここまで続いてきた秘密(秘訣)ではないか。そう、鈴木さんはおっしゃりたいのですね。ではそうやって会を続けていくうえで、鈴木さんがいちばん大切にされていることは何なのでしょう?

鈴木 人は社会をつくりそのなかで生きています。ではその社会で人が他の人を動かすにはどんな方法があるか考えてみてください。①力ずくで、あるいは命令によって、そうさせる。②お金で(得をするから)そうしたくなるように仕向ける。③もう一つあるのですが、何だかわかりますか?──いちばん普通で、いちばん無理がないので、たいていの場合僕たちはその方法をとっているのに、あたりまえすぎて自分でもそのことに気がつかない。あらためて思えばこれは不思議な方法です。①力も、②お金も使わないのに、③この方法をとれば、相手は気持ちよく、喜んで、自分から(自分でもそれがどうしてかはよくわからずに)そうしてくれるのだから。謎をかけるような話し方をしてごめんなさい。③これが、今僕があなたと話しているときにも使っている魔法:言葉ではないだろうか。言葉というだけでは足りません。言葉を用いて礼を尽くすこと、これですね。これが人を動かす。子どもたちのゲームの世界のアイテムにも、①「ちから」と②「おかね」のほかに、③ほらもう一つ、あるでしょう?

―……「じゅもん(呪文)」!……。そうか、魔法の言葉ですね。

鈴木 そうです。この魔法を孔子は「礼(禮)」と呼びました。儀礼・礼儀の「礼」ですね。儒教の「儒」は、「雨乞い」の呪術にたずさわる巫祝(フシュク)の徒という意味です。最初は蔑称だった。「礼(禮)」の字の左側、「示(シメス)」偏の「示」も、神を祭るときの祭卓(サイタク)を表す、もとは象形文字でした。

鈴木 そうです。この魔法を孔子は「礼(禮)」と呼びました。儀礼・礼儀の「礼」ですね。儒教の「儒」は、「雨乞い」の呪術にたずさわる巫祝(フシュク)の徒という意味です。最初は蔑称だった。「礼(禮)」の字の左側、「示(シメス)」偏の「示」も、神を祭るときの祭卓(サイタク)を表す、もとは象形文字でした。

聖なる儀礼、貶めていえば「おまじないの呪術」を表すこの「礼」という言葉を用いて、孔子は、人と人との間で働いているこの不思議な魔法の存在に人々を気づかせよう、人々みずからがそれに気がつくようにさせようとしたのだと僕は思っています。

僕たちが毎回まつりの前にはお便りを出してみんなに参加を呼びかけ、それが終わると報告のお便りを出すのも、根本はそれが「礼」だからですね。この「礼を尽くす」こと。みんなになにかを「やらせる」のではなく、みんな自身の底にもじつはある「やりたい」という気持ちをていねいに拾い集めて、なにかが「できる」ようにしていくこと。難しいけれど、これは言葉でしかできない。かたぐるまの会を続けていくうえで何がいちばん大事と僕が思っているかといわれれば、「礼」:これに尽きるのではないかと思います。

―すみません、初めは言葉は悪いけれど“やんちゃ坊主”たちが始めた、ただの「遊びの広場」の話だと思って伺っていたら、突然「礼」という言葉が飛び出して、なんだかそれこそ魔法にかけられたような気がします。自由な「遊び」と厳粛な「礼」:180度ちがうようにもみえるこの二つは、いったいどこでどうつながるのでしょう?

鈴木 「お祭り」という場がまさにそれだとは思いませんか。「礼」は必ず慣習化します。しきたりになり毎度おなじみのルーチン・ワークになっていきます。古くなる、というより最初から古いのが「礼」かもしれませんね。その古さが僕たちを安心させる。そのほうが楽だから従ってしまう。でも万事、そればっかりになってしまうと……

―……今度はつまらなくなってしまう。なんで自分がそんなことをしているのかわからなくなってしまう。

鈴木 そのとおりです。なにかがしたいという思いが原動力となって僕たちは社会をつくって動いているのに、古びるといつかそれが忘れ去られてしまう。だから、さっきの呪文ではないけれど《ひらけごま!》、太古の昔から人の社会は「お祭り」を開いて、「礼」をリセットすることを繰り返してきたのでしょう。放っておけばたちまち自動化し・固定化して、古くなっていってしまう毎日の生活に、つかのま“非日常”の祝祭の空間を開いて、その命を取り戻させること。「お祭り」のもつ深い意味はそこにあります。そして、このときに働いて僕たちをそこへと衝き動かすもの、これが「遊ぶ心」ではないかと僕は思うのです。

「遊び」は一見、余分なこと、無駄なことに見える。でも機械にだって「遊び」はあります。遊びのない機械は、すぐに動かなくなってしまう……。

僕の敬愛する白川静さんに《遊ぶのは、神が遊ぶのである》というすごい言葉があります(『文字逍遥』平凡社ライブラリー)。子どもたちが遊ぶのも、あれはきっと彼らが神さまだからですね。

And so on

―もう一つ、お聞きしたいと思っていたことがありました。「かたぐるまの会」は六小PTAの中の実行委員会の一つとして活動を開始したわけですが、3年後の2005年にはその外に出て、地域の一任意団体となって活動を続けています。何がそうさせたのでしょう?私たちにはいまひとつわかりにくい、この会とPTAとの関わりについて話していただけますか。

鈴木 わかりました、事の初めからもういちど振り返ってみましょう。この会は、六小というはらっぱと、そこでの人のつながり(PTA)を産みの親として生まれました。ところがこの子はとんでもない“やんちゃ坊主”で、PTAの枠には収まりそうもない“鬼っ子”だった。ではどうしたらこの子を、その魂の鬼っ子さを失わせずに育てていくことができるか。そう考えた末に僕たちが見つけたいちばん自然な答えが、地域に重心を移し、縁の下の力持ちになって、六小での遊びを持続的に支えていく道だったのだと思います。

そもそもが僕たちの開いた「遊びの輪」は、PTAの「親子お楽しみ会」と見かけは似ていてもそれとは別のものでした。お楽しみ会は、「輪」(学年やクラス)のほうが先にあってそっちから「遊び」がつかまれています。これは内に閉じた輪で、立場や役割のほうが先行しているから、親は親、子は子としてそこに入ってきます。

僕たちがやろうとしたのはこれとはまったく逆のこと、「遊び」のほうからその「輪」をつくりだすことでした。遊びたいという思いには大人も子どももありません。はらっぱに出て《いっしょにあそぼう!》の声を挙げたのは、僕たちの中の子どもの心。その心(遊ぶ心)が、誰もの底に眠る子どもの心に呼びかけたのでした。ここではみんなが子どもになる。対等の遊び仲間になる。そんな遊びの輪を僕たちは開こうとした。外に開く輪ですね。

だから僕たちは旗を揚げたときから、これは単発の打ち上げ花火で終わってはならないと思っていました。開いて生まれるこの輪は、それを開き続けることができなければ意味がないからです。

―PTAを出る前から、最初から、この会は外(学校の外:「地域」)に向かって開かれていたということですね。そして、会が外に出ると同時に、六小PTAの中には、あらためて(現役のお父さん・お母さんたちが作る)「遊びの学校」という実行委員会が誕生して、その活動を引き継ぐ体制をとるようになった。

『春よこい』のおもちつき:チームでついてチームをつくります。

鈴木 そのとおりです。ただ「遊びの学校」という活動のメニュー自体は、かたぐるまの会がまだPTAの一実行委員会だったときからすでに始まっていました。おまつりやイベントとはちがうかたちで、もっと日常のなかにも小さな非日常の場を持続的につくりだしていきたいと僕たちは思ったのです。それこそ子どもの頃僕たちが毎日のようにそこに出て遊んだ、はらっぱのような空間を。地域の真ん中にあって、子どもたちがそこに通いそこで育っていく学校は、今の時代に残された数少ない、はらっぱになる可能性を秘めた場所の一つではないだろうか。ここがなければこんな会は生まれなかった。でもそこで終わってしまうようなら、この会の今はありませんでした。

ではどうしたら、空間的にも(横にも)・時間的にも(縦にも)閉じてしまわずに、延びていけるような仕組みが作れるか。そんなおよそPTA的ではない悪童たちの野望が結んだ実が「かたぐるまの会」であり、種として残したのが「遊びの学校」であると考えれば、今のこの二重構造の体制のもつ意味もわかっていただけるのではないでしょうか。この会は徹頭徹尾、「子どもの会」なのですね。子どもだから、僕たち自身も一緒に大きくなります。年をとります。つい先ごろも、会のお母さんの一人(最近はお母さんたちも増えています)が洩らした「私たちって“大人の幼なじみ”だね……」という感慨の言葉に、言い得て妙と一同思わずうなずいてしまったところです。

―今後の夢、やりたいことなどがあれば教えてください。

鈴木 今後の夢はいろいろありますが、近くに一軒、無料で家を貸してくれる人がいたらうれしいな。僕たちも高齢になっていくし、そしたら介護も兼ねたかたぐるまの家みたいなのができたらいいなと考えたりしています。僕たちは基本、収益になることはしていないので無料で家を貸してくれる人を見つけるのは難しいかもしれませんが……。それから今、会のメンバーが美術系の人に偏っているので、今後は音楽もやれるといいなとか「発酵クラブ」を作っていろんなもの(人も含めて?)を発酵させたいなとか、いろいろ考えています。

鈴木さんのぶんハピ 国分寺歴 16年

地域のはらっぱ、六小の校庭

六小の校庭はそこに行くと誰かに会える。一緒に遊ぶこともできる。

人とつながる場所、地域の真ん中にひらいた「はらっぱ」です。

そこへ行けば、予想もしない、思いがけない出会いが生まれる場所なのでハッピーになります。

かたぐるまの会

https://www.facebook.com/katagurumanokai

インタビューを終えて

娘と息子が、六小に通っていたので鈴木さんのことは、以前からよく知っていたのですが、今回のインタビューで、初めてゆっくりといろいろなお話をすることが出来ました。ここでは残念ながら紹介できませんでしたが、鈴木さんの若き日の意外な一面?も知ることができ、予定した時間はあっという間に過ぎました。鈴木さんが大事にしている孔子の教えである「礼を尽くす」を体現するように言葉を尽くされたインタビューでした。ここ数年、かたぐるまの会主催のなつまつりですっかりお世話になっている私たちCHEERSですが、今後は、かたぐるまの会と一緒に何かイベントを企画できたらといいなと思っています。遊びから地域を創出するかたぐるまの会の輪が国分寺全体に広がっていくよう会の活動に期待大です。鈴木さん、今後ともよろしくお願いします♪

取材:CHEERS